「東龍(あずまりゅう)」は愛知県名古屋市のお酒です。

「東龍(あずまりゅう)」が生まれたのは

東春酒造の創業者は佐藤東兵衛氏。「東龍」は創業者の名前にある“東”の文字とその東の守り神*注1である青龍の“龍”に由来します。

また創業当時の屋号、“龍田屋”の“龍”も「東龍」の名前に息づいています。

近くには尾張四観音*注2の一つである龍泉寺(名古屋市守山区)があることにも起因しているのではないかとされています。

実は、「東龍」になる前、創業当初のお酒の銘柄は「菅公」でした。

かつて近くにある高牟神社(たかむじんじゃ)に菅原道真公の画像の軸があり、地元の人たちの誇りであったことからこの名前がつけられました。

しかし、この名前は商標登録がされておらず、九州にある他の酒蔵に使用されることになり放棄せざるを得なかったのです。

そこから「東龍」が生まれました。

注1:四神(しじん)とは、東西南北の四方を守る神(守護神)のことで、「方位の四神」とも呼ばれる。東は青龍(せいりゅう)、西は白虎(びゃっこ)、南は朱雀(すざく・すじゃく)、北は玄武(げんぶ)の四神(霊獣)。

注2:尾張四観音(おわりしかんのん)とは、徳川家康が名古屋城の築城に際し、城から見て鬼門の方角にある4寺を鎮護として定めたとされる。その4つとは名古屋市守山区竜泉寺の龍泉寺観音、名古屋市中川区荒子町の荒子観音、あま市甚目寺の甚目寺観音、名古屋市南区笠寺町の笠寺観音。

菅原道真公の画像に関わる天神橋の逸話

江戸時代後期の天保の頃(1830年-1844年)、瀬古高牟神社の禰宜さんがお金に困って道真の画像を質入れして金の工面をしました。

しかし、これを受け戻すことができず、道真画像は質屋のものになってしまいます。

話を聞いた村人たちが、質屋に行き、なんとか返してくれるように説得しますが、話し合いがつきません。

ついには裁判沙汰となり、神社と質屋で半年ごとに所有するということで折り合いを付けることになりました。

質屋は矢田川の南にあり、半年ごとに道真画像を運ぶ村人たちがしずしずと渡ったことから、酒蔵のすぐ近くに流れる川にかかる橋を天神橋と名付けられたと伝わっています。

“菅公”が地元の人たちにとっていかに大事な存在だったかうかがい知ることのできる逸話ですね。

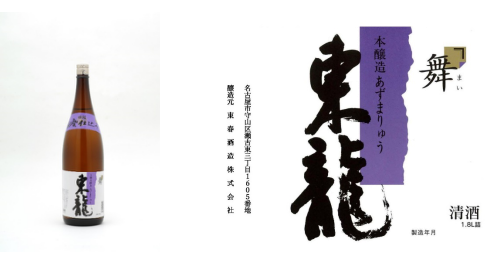

現在の“東龍”ラインアップ

かつて存在した日本酒の級別制度に基づき、東龍も東龍1級、東龍2級と命名していました。

しかし時代の変化とともに級別制度が廃止となり、吟醸、大吟醸酒が好まれるようになってくると愛好家から“わかりにくい”との意見も出てきます。

そこで「東龍」という大看板のもとに吟醸酒の「玲瓏(れいろう)」、「龍の舞(りゅうのまい)」、純米酒にかつての屋号である「龍田屋(たつたや)」、「佐藤東兵衛(さとうとうべえ)」、「龍瑞(りょうずい)」などを揃えることになりました。

「東龍」の純米大吟醸がやさしい味とふくらみで飲む人を魅了するのに対し、「龍田屋」は繊細でスッキリした旨味となめらかな飲み口で食卓を盛り上げます。

冷やして角のない飲み口を楽しむのもよし、ぬる燗にしても美味しいお酒です。

どの銘柄にも創業当時の思いが見事に受け継がれているのを感じます。

東春酒造について

1865年、佐藤東兵衛(さとうとうべえ)氏により創業。

二代目までは“東”がついていますが三代目以降は名前に“東”はついていません。現在の佐藤幸彦氏は六代目当主です。

当初の屋号は“龍田屋(たつたや)でしたが1948年に会社組織にしたのと同時に東春酒造株式会社に変更されました。長い歴史とともに、地元に愛される酒蔵として日々、新たな酒造りに挑戦し続けています。

酒蔵(写真右)の建材は、名古屋城の櫓を改築する際に出た材料を購入して創業時に利用したものです。

ちなみに会社名である東春酒造の“東春”は「東龍」の東とつながりがあるわけではなく、創業時の住所が愛知県東春日井郡(現在の名古屋市守山区)だったことが由来となっています。

「東龍」の書体について

現在の“東龍”の書体は書家、五代目当主の妻、信子さんの同級生で書家の三ツ口稲川(みつくちとうせん)氏によるものです。

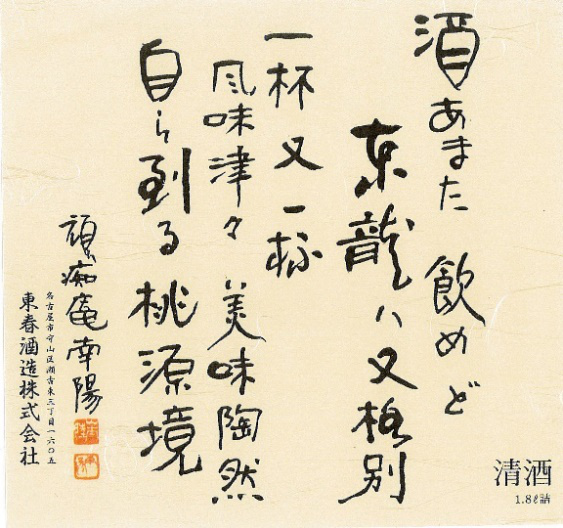

純米大吟醸のラベルは、同じく五代目当主の恩師で書家の、山本南陽(頑痴庵南陽)先生によるものです。

取材協力:東春酒造株式会社 代表取締役 佐藤幸彦氏

取材日:2021年5月19日

画像提供:東春酒造(株)

取材後記:取材は東春酒造本社(名古屋市守山区)の古い酒蔵の中で行いました。歴史を感じさせる古い酒造りの道具に囲まれながらお話を聞き、背筋が伸びる思いでした。取材後に、佐藤氏が子供の頃、遊び場にしていたという酒蔵の裏にある石垣へ案内していただきました。酒蔵の歴史を見てきた石垣、これからも見続けていくのだろうなと感慨深くなりました。