「まんさくの花」は秋田県横手市のお酒です。

「まんさくの花」の由来

発売は昭和55年(1980年)。NHK朝の連続テレビ小説『まんさくの花』(1981年4月放送開始)が放映されるのを機に、地元横手市の酒蔵として発売したのが「まんさくの花」です。

放映前年のロケの時、地元で「まんさくの花」のお酒を造ろうという機運が高まったことが、銘酒「まんさくの花」誕生のきっかけでした。

もともと、地元ではマンサクの木が春告げ花として、大変親しまれており、気候の温暖な静岡が出身地であった先代(佐藤光男氏)もまた、豪雪の下でも絶対に折れずに春一番に咲くマンサクを愛しんでいました。

さらにドラマに出演した佐々木愛さん(現在文化座を主宰)や故宇野重吉さんと親交があったことも後押しになったようです。

しかし、当時はまだ特級酒、一級酒などに分類される日本酒の級別制度の時代です。

二級酒には、現在の「まんさくの花」とは別のラベルや「黄まんさく」のブランドを使用し、「まんさくの花」は、高級酒路線として特別吟醸酒など現在も使用しているラベルで商品化してきました。

1992年にその級別制度が廃止されると、日本酒業界は一気に変革の時代に入ります。

「まんさくの花」も1993年以降、さらに高級酒路線の酒造りに力を入れることになります。

「ドラマなどとのコラボ商品は廃れていくのが世の常ですが、本物の高付加価値商品で勝負してきたことが、今日の「まんさくの花」につながったのだと思います(佐藤取締役専務)」。

その言葉通り、「まんさくの花」は地元の特徴を生かした吟醸酒路線の代表格の一つとなりました。

“マンサク”の花ってどんな花?

マンサク科マンサク属の落葉小高木。学名: Hamamelis japonica)

マンサクの花は2月から3月に葉に先駆けて咲きます。

「まず咲く」、「まんず咲く」ところからその名前が付いたとも、多くの花をつける様子が「万年豊作」につながるという意味から付けられたという説もあります。

豪雪地帯で知られる秋田の人々にとって春の訪れは何より嬉しいもの。豊作にもつながる縁起の良い花として愛されています。

マンサクの花には黄色の他に西洋マンサクとして赤や白もあります。

雪がまだ残る中、いち早く受粉のために活動する昆虫たちを引きつける色は黄色と言われており、黄色が多いのは植物の生存戦略だそうです(参考:あきた森づくり活動サポートセンターHP)。

花言葉は「ひらめき」と「神秘」。

花びらが細い線形にカールしていて、パッとはじけた様子が“ひらめいた”ように見えること、またマンサクの木には“神秘的”な力が宿るとして占いに使われていたことから「ひらめき」と「神秘」になったそうです(花言葉・由来:https://hananokotoba.com/より)

銘酒「まんさくの花」はまさにその花言葉を宿したお酒と言えるのではないでしょうか。

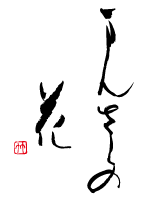

書体について

線が細く、流れるようなかな文字。どっしりした墨文字が多い日本酒ラベルの中では目を引きます。

揮毫は書家・今関枝竹注1先生によるもの。

日の丸醸造の現社長の妹さんが師事していたことからお願いしたそうです。

“きれいで優しい酒質”にぴったりの印象ですね。

注1:今関枝竹(いまぜきしちく)本名:今関小枝子―現在の天皇陛下が浩宮皇太子殿下の頃、書道ご進講役を没年まで務めた書道の大家、今関脩竹(いまぜき しゅうちく、1909~1989)先生のご令室。)

ラベルへのこだわり

とにかくラベルが楽しい!

これは「視覚と味の両方を愉しんでほしい(佐藤氏)」という願いからだそうです。

まずは巡米シリーズ。

ラベルの形が“お米”です。

そしてお米の種類ごとに特徴をイラスト化して、月ごとに販売しています。

気になるのは百田(ひゃくでん)。

秋田県が新開発した酒米で2021年から本格的に出荷が始まりました。

酒造適性も山田錦並みに高いと評判です。

もう一つは美郷錦(みさとにしき)。

平成14年に秋田県で誕生した酒米。

「山田錦(生産量第一位)」「美山錦(同第三位)」という酒米のスーパースターを両親に持ちながら、その二つとはまた違う味を出すところが魅力です。

亀シリーズは“亀の尾”という酒米を使った純米酒です。

亀のイラストが愛らしいです。

他にも荒ばしり、中ぐみ、責め、と搾りの違いを楽しむ究極の飲み比べシリーズや、洋食を意識したMXシリーズなど、見て選ぶ楽しさに事欠きません。

日の丸醸造について

羽前国(現在の山形県)出身の沓澤甚兵衛が1689年(元禄2年)に創業。

蔵名の「日の丸」は秋田藩主佐竹公の定紋「五本骨の扇に日の丸」注2にちなみ命名されたと伝えられています。

注2:源氏の流れを引く佐竹家の家紋、「扇に月」。一般的には「日の丸扇」。

昭和初期には東北地方有数の規模の酒造りを行っていましたが、第二次大戦時中の企業整備令により廃業。

1948年に故佐藤光男(静岡県出身)により再興されますが、浮き沈みを繰り返します。

そして1980年に「まんさくの花」で返り咲くのです。

現在は社員16名、その4割が20代。

これからの酒造りを背負っていく世代です。

注目すべきは、日の丸醸造がお酒造りだけではなく「働き方改革」の先駆者でもあるということ。

時間外労働をなくし、年次休暇を増やすことにも同じくらいにエネルギーを注いでいます。

働く環境を改善することが“うまい酒”“喜ばれる酒”“楽しんでもらえる酒”につながると信じているからでしょう。

「日本酒の敷居を下げて、楽しさを提供したいですし、むずかしいことを考えずに楽しんでいただきたい・・・“まんさくの花”を1回飲んだから知っていると言わずに色々な“まんさくの花”を飲んでいただきたいですね。毎月飲まないと巡米シリーズは完結しませんが(笑)・・・」

次世代を担う佐藤公治氏のメッセージです。

取材協力:日の丸醸造(株)取締役専務 佐藤公治氏

取材日:2021年9月22日

画像提供:日の丸醸造(株)

取材後記:取締役専務という肩書からどんなコワオモテ?と想像していましたが、現れたのはソフトな印象のお若い専務。とても気さくに取材に応じて下さいました。印象的だったのは会社の労働環境を少しでもよくしたいという熱意。

そのような蔵で造られていくお酒は、これからもどんどん美味しくなるのだろうなと思います。

楽しみです。